育児・介護休業法改正!法改正への対応をもう一度確認しましょう

すでに多くの企業で取り組まれていると思いますが、2025年は「育児・介護休業法」の大きな改正が施行される年です。

しかも、4月と10月の2回に分けて施行されているため、それぞれで対応をした企業、4月にまとめて対応した企業があったかと思います。

(あるいは、まだ対応できていない企業も)

今回の改正では、特に「介護離職の防止」と「柔軟な働き方の実現」を目的とした、企業の実務に直結する変更点が多く含まれています。

今一度、対応の漏れがないか、従業員への周知ができているか、経営者・人事担当者様が押さえるべき改正のポイントと、具体的な実務対応について解説します。

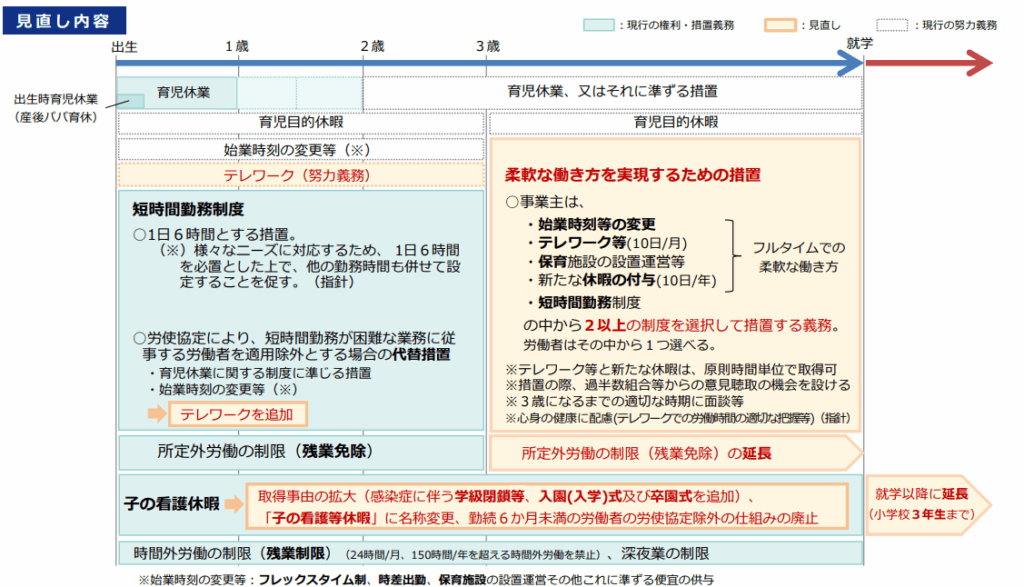

育児休業関連

まず、法改正の目的ですが、育児や介護を理由に離職する人を減らすことで、人手不足への対策につなげる狙いがあります。

子育てによる退職という選択をせず、ひとりでも多くの人に働いてもらいたいとの考えです。

① 「子の看護休暇」が大幅に拡充 ※2025年4月施行

従来の「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に名称変更され、内容が大きく変わります。

・対象年齢の拡大: 「小学校就学前」まで → 「小学校3年生修了」まで

・取得事由の追加: 従来の「病気・ケガ、予防接種」に加え、「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園(入学)式、卒園式」も対象となります。

・労使協定による除外要件の変更: これまで労使協定で除外可能だった「勤続6か月未満の労働者」が、除外できなくなります。

② 「所定外労働の制限(残業免除)」の対象が拡大 ※2025年4月施行

従業員が請求すれば残業を免除しなければならない制度の対象者が、以下のように拡大されます。

・「3歳に満たない子」を養育する労働者 → 「小学校就学前の子」を養育する労働者

③ テレワークが育児支援の選択肢に ※2025年4月施行

育児短時間勤務の代替措置として「テレワーク」が追加されます。

3歳未満の子を養育する労働者が「テレワーク」を選択できるよう、措置を講じることが努力義務となります。

④「柔軟な働き方」を実現するための措置 ※2025年10月施行

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は以下の5つの制度から「2つ以上」を選択し、措置を講じることが義務となります。

<選択肢となる5つの措置>

・始業時刻等の変更(フレックスタイム、時差出勤など)

・テレワーク等

・保育施設の設置運営等

・新たな休暇の付与(養育両立支援休暇など)

・短時間勤務制度

とある企業の職員から、「労働者が2つを選べるの?」との質問を受けましたが、そうではありません。

「企業が実施する2つのうちから、労働者が1つ選べる」ということです。

企業側が5つすべて実施できれば素晴らしいですが、取り組むハードルが高いものもあります。

そこで、「5つのうち、企業側が2つ選べるから、どれでもいいから頑張ってね」ということです。

また、「2つ以上の措置」については、就業規則等への規定が必要ですので、改定をお忘れなく。

⑤「仕事と育児の両立」に関する個別の意向聴取 ※2025年10月施行

事業主は、以下のタイミングで、労働者の仕事と育児の両立に関する意向(勤務時間、勤務地、業務内容など)を個別に聴取し、その意向に配慮することが義務となります。

聴取のタイミング:①本人または配偶者の妊娠・出産の申出時・②子が3歳になる前の適切な時期

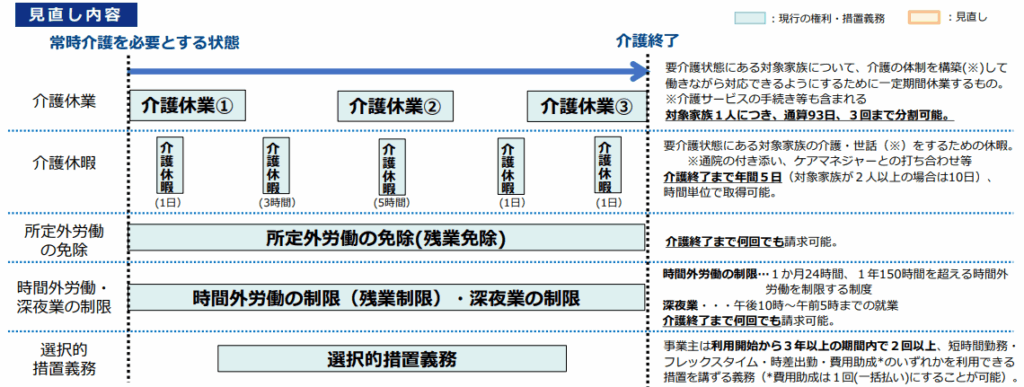

介護休業関連

今回の改正では「介護離職防止」が大きな柱となっており、企業に新たな義務が課されます。

① 介護離職防止のための措置が義務化 ※2025年4月施行

労働者やその家族が介護に直面した際、仕事と両立できるよう支援する以下の措置が義務となります。

・個別の周知・意向確認:

労働者本人または家族が要介護状態になったと申出があった場合、事業主は個別に面談等を行い、両立支援制度(介護休業、時短勤務など)について周知し、利用意向を確認しなければなりません。

・早期の情報提供:

介護に直面する前の早い段階(例:労働者が40歳に達した時など)で、介護休業制度などに関する情報提供を行う必要があります。

・雇用環境の整備:

「研修の実施」や「相談窓口の設置」など、介護休業を取得しやすい職場環境を整備する措置(いずれか)を講じなければなりません。

② 「介護休暇」も要件が緩和 ※2025年4月施行

「子の看護休暇」と同様に、労使協定によって「勤続6か月未満の労働者」を除外できなくなります。

③ 介護のためのテレワークが努力義務に ※2025年4月施行

要介護状態の家族を介護する労働者が「テレワーク」を選択できるよう、措置を講じることが努力義務となります。

企業が今すぐ取り組むべき実務対応まとめ

今回の法改正を受け、企業は以下の対応を速やかに進める必要があります。

Step1 就業規則(育児・介護休業規程)の全面的な見直し

今回の改正は、ほぼすべての条文に影響します。

【4月対応】子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、介護の個別周知など

【10月対応】柔軟な働き方(2つ以上の措置)、個別の意向聴取 特に10月対応の「2つ以上の措置」は、どの制度を導入するかという経営判断が伴います。

Step2 労使協定の見直し・再締結

子の看護休暇・介護休暇について、「勤続6か月未満の労働者」を除外している企業は、労使協定の再締結が必須です。

Step3 社内書式・体制の整備

以下の準備が必要です。

・介護に関する「個別周知・意向確認書」

・「40歳時の情報提供」用資料

・育児に関する「意向聴取」用の面談シート

・介護相談窓口の明確化

Step4 従業員(特に管理職)への周知・研修

制度が変わることを全従業員に周知するとともに、特に部下を持つ管理職には、ハラスメント防止の観点も含め、制度の理解を深める研修が有効です。

(参考)雇用保険の新設給付金

従業員への周知が必要な、新しい給付金も創設されます。

・出生後休業支援給付金: 子の出生後、被保険者と配偶者が共に14日以上の育休を取得した場合、一定期間の給付率が「手取り10割相当」(現行の育休給付67%+13%)に引き上げられます

・育児時短就業給付金: 2歳未満の子を養育するために時短勤務をする被保険者に対し、時短勤務中の賃金の10%が支給されます。

取り組もうとしない企業には、将来大きなペナルティが

2025年の法改正は企業にとって非常に負担となるものとなっています。

企業にとって規程の変更や体制整備など、実務的な作業が増えることは事実ですが、しかし、これらの改正は「介護離職を防ぎ、貴重な人材を確保する」「多様な働き方を認め、優秀な人材に選ばれる」ための重要な取り組みでもあります。

このコラムを通じて、再度、適切に対応できているか、できていない場合はなにが障壁となっているか、ご確認いただけると幸いです

「自社の場合、どの制度を選択すればよいか?」「就業規則の改定が間に合わない」「従業員への説明をどうすれば?」など、法改正への対応でお悩みの際は、ぜひ私たち社会保険労務士事務所ベイプラスにご相談ください。

貴社の実情に合わせた最適な制度設計と、スムーズな法対応をサポートいたします。