人事1年目でも知ってほしい!ハラスメントの基本と企業の責任

人事に配属されると突然出てくる言葉の一つが「ハラスメント対応」。

セクハラ?パワハラ?マタハラ?言葉だけ聞いても、何が違って、何をすればいいのか不安になりますよね。

でも安心してください。人事として最低限知っておくべき「基本」と「企業の義務」を押さえれば、十分対応できます。

今回は、新人担当者でも理解できるハラスメント対応の基礎をわかりやすくご紹介します。

そもそもハラスメントとは?

ハラスメントとは、「職場での嫌がらせ全般」のことを指します。

上司から部下への暴言、同僚からの無視、悪質ないじり…。こうした行為が業務に悪影響を与えたり、働きにくい職場環境をつくったりすると、重大な問題になります。

①身体的な攻撃

殴ったり、蹴ったり、従業員の体に危害を加えるような行為は「身体的な攻撃」型のパワハラに該当すると考えられます。

②精神的な攻撃

脅迫や名誉棄損、侮辱、ひどい暴言など精神的な攻撃を加えるもの。

人格を否定するような侮辱、暴言などは「精神的な攻撃」型のパワハラに該当すると考えられます。

③人間関係からの切り離し

上司や同僚に話しかけても、集団で無視される、職場で孤立した状態が続いているなどの行為は「人間関係からの切り離し」型のパワハラに該当すると考えられます。

④過大な要求

新卒で入社したばかりなのに、研修・教育がままならない状態なのに、必要な配慮もなく、遂行不可能なことの強制する行為は「過大なな要求」型のパワハラに該当すると考えられます。

⑤過小な要求

能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること、仕事を与えないことは、「過小な要求」型のパワハラに該当すると考えられます。

⑥個の侵害

個人の性的思考、性自認、病歴、不妊治療などの機微な個人情報について、本人の了承を得ずに、他の労働者に暴露する行為は「個の侵害」型パワハラに該当すると考えられます。

法律で義務づけられているハラスメント3つ

アルコールを飲むように強要する「アルハラ」、言葉や態度によって相手に精神苦痛を与える「モラハラ」を耳にした方も多いはず。

過剰な音で周囲を不快にさせる「音ハラ」、不機嫌な態度やため息を繰り返して相手に精神的な苦痛を与える「フキハラ」というハラスメントもあるようです。

数あるハラスメントの中で、企業に「防止措置」が義務づけられているハラスメントは以下の3つです。

パワーハラスメント(職場のパワハラ)

上司などが優位な立場を利用して人格を傷つける行為

例:人前で怒鳴る、業務と無関係の雑用ばかり命じる など

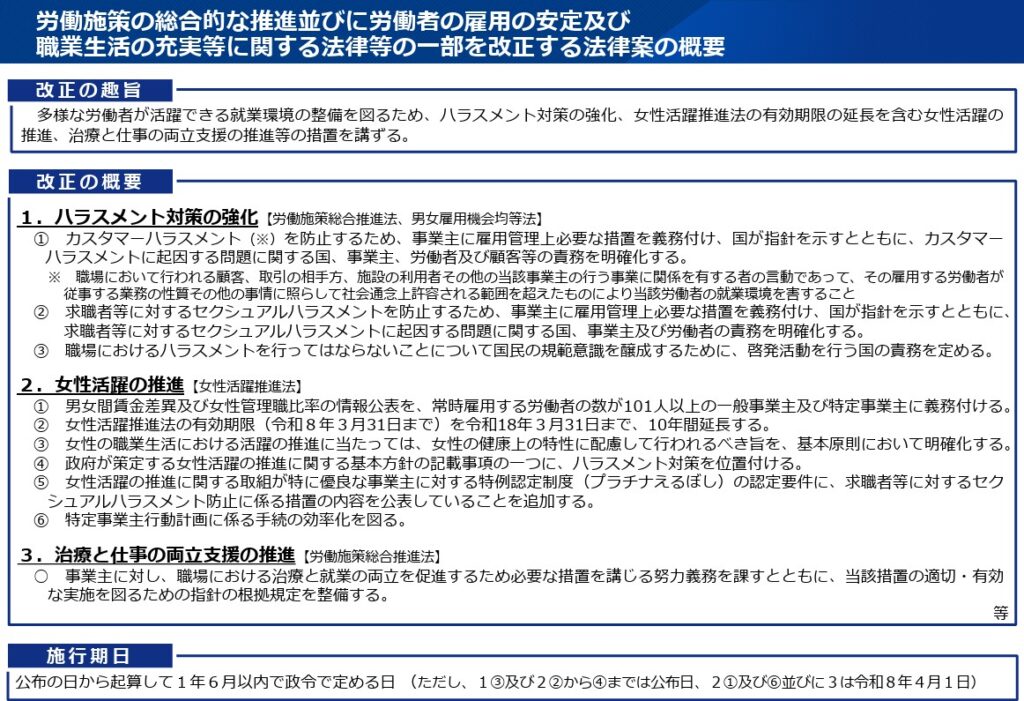

対応義務:労働施策総合推進法により、全企業に防止措置が義務化(2022年〜)

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

性的な言動によって職場環境を悪化させる行為

例:「彼氏いるの?」「女はこの仕事向いてない」などの発言

対応義務:男女雇用機会均等法により、相談体制の整備が義務化

マタニティハラスメント(マタハラ)

妊娠・出産・育児を理由に不当な扱いをする行為

例:妊娠を報告した途端に異動、育休明けに責任ある仕事を外される

対応義務:男女雇用機会均等法/育児・介護休業法

企業に求められる「3つの対応」

人事として知っておきたいのは、企業が義務として求められている「防止措置」の中身です。

① 方針の明確化

- 就業規則や社内文書で「ハラスメント禁止」を明示

- 相談窓口の設置や周知

② 相談対応の体制整備

- 社内に相談できる窓口をつくる(上司以外もOK)

- 外部相談窓口を社労士などに委託する企業も多数

③ 再発防止と配慮

- 苦情があったら迅速に事実確認

- 被害者・加害者双方の状況に応じた適切な措置(配置転換など)

新人でもできるハラスメント対策の一歩

「マニュアル・規程の棚卸し」から始めよう

・就業規則にハラスメント禁止の文言があるか?

・相談窓口が明記されているか?

・外部窓口や第三者視点の設置はあるか?

「社内研修」の履歴をチェック

・ハラスメント防止研修は何年実施していない?

・管理職向け・一般社員向けに分けて行っているか?

ハラスメントに関しては頻繁に法改正があることから、マニュアルや規程は定期的な見直しが必要です。

「3年前に作ったけど、見直していない」はNGです。

社会保険労務士事務所ベイプラスでは、法改正に即した改訂作業のサポートを行っております。

ハラスメント研修も実施しておりますので、計画的に社内研修を行いましょう。

カスタマーハラスメント対応と企業の義務(法制化の動き)

カスタマーハラスメント(カスハラ)は、昨今、大きな社会問題となっています。

顧客等によるカスハラ行為は、その態様により、暴行、傷害、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱、業務妨害、不退去などについては、刑法や軽犯罪法等で規制されています。

他方で、刑罰法規に触れない程度の迷惑な言動や過度な要求に対する法的な規制や、横断的にカスハラの問題に焦点を当てた法的な規制はありません。また、2024年10月4日に制定された「東京都・カスタマー・ハラスメント防止条例」(以下「東京都カスハラ防止条例」といいます)以外に、防止策を義務付ける直接的な規定もないのが現状です。

こうした状況を踏まえ、労働者の就業環境の整備を主な目的として、労働施策総合推進法の改正の議論が進み、2025年6月4日に、労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(以下「カスハラ対策法」といいます)が参議院本会議で可決・成立しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html

カスタマーハラスメントとは?

企業や店舗の従業員が、顧客や取引先などから受ける不当な言動のことを指します。

単なる「クレーム」ではなく、暴言・威圧・過剰要求・人格否定などが含まれます。

【例】

・長時間にわたる電話での説教や罵倒

・土下座の要求、謝罪の動画撮影

・「SNSに書くぞ」「訴えるぞ」と脅すような言動

人事担当者が取り組むべき3つのこと

今回の法改正について、施行日や事業主が講ずべき措置については、まだ示されておりません。

施行日については、公布日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行される予定となっています。

したがって、2026年10月頃から施行される可能性があります。

また、今後、カスハラの対象となる行為の具体例やそれに対して事業主が講ずべき措置の内容について明確化される予定です。

具体的には、事業主の講ずべき措置として、次の内容を規定することが検討されています 。

① 会社としての「対応方針」を明文化

「顧客等からの不当な要求には応じない」ことを社内規程・行動指針に明記

従業員を守ることが、企業の信頼を守ることにつながる

② 相談・報告ルートの明確化

「お客様からのハラスメントも相談していい」と伝えること

上司や人事に報告しやすい体制づくり(記録方法・初動マニュアルなど)

③ 研修・啓発の実施

店舗スタッフ・窓口職員などに対して「カスハラとは何か」「どう対応するか」を教育、社内でのケーススタディ共有も有効

従業員を守ることが、会社を守る

クレームや意見と、ハラスメントは別物です。

毅然とした対応を可能にするには、現場だけに任せず、組織としてルールを整えることが必要です。

人事部門は、現場を孤立させない「後ろ盾」として、積極的に関わっていきましょう。

「対応できる人事」になるために

「ちょっと気になることがあるんですけど…」と話しかけやすい空気づくりが、実は最大の予防策。

「相談されやすい雰囲気」を意識することが大切ですね。

ハラスメント対応は、「法律のことは難しそう」「誰が悪いのか決めづらい」と敬遠されがちです。

また、「ハラスメント対応は決まった担当者がやっている」「相談者との面談は人事課長がやっている」などと言って、『自分には関係のない業務』と考えている場合が多くあります。

人事担当者である以上、いつ、どこで、従業員から相談を受けるかわかりません。

人事が職場の安心感の要(かなめ)になれるのは、こうした場面です。

「最初は知らなかった。でも、今はちゃんと対応できる」

そう言えるように、少しずつ準備していきましょう。

社会保険労務士事務所ベイプラスでは、人事担当者の困ったを解決する身近なパートナーです。

「こんなこと聞いていいのか?」と遠慮せずに、お気軽にお問い合わせください。