感情的になってはダメ!トラブル職員には冷静な対応を。

『ある職員は、月に何度も遅刻し、そのたびに「電車が遅れた」「体調が悪かった」などの言い訳を繰り返していました。上司は口頭で注意を重ねましたが改善が見られず、現場の不満も高まっていました。』

どの職場でも起こりうるトラブルの種と言えますね。

職場でのトラブル対応において、よく悩まれるのが「指導で済ませるのか、それとも懲戒処分とするのか」という判断です。

特に医療機関や介護施設のように多職種が関わり、人間関係や業務ルールが複雑になりやすい職場では、この線引きが曖昧になりがちです。

本日は、経営者や人事責任者、医療機関で言えば院長や事務長のみなさまに、知っておいていただきたいコラムとなっています。

懲戒処分とは何か

映画やドラマなどでは、上司や経営者がヘマをした部下に対して「お前はクビだ!」などと宣告する場面をよく見かけます。

しかしながら、これはフィクションの世界であり、現実世界、特に日本において簡単に「クビだ!」とは言えません。

日本では、労働基準法をはじめとした法律によって、労働者の雇用は守られています。

とはいえ、「遅刻や欠勤を繰り返す」、「仕事をやる気がない」、「指示に従わない」、「素行が悪く協調性が欠けている」といった問題社員が存在するのも事実であり、これを放置しておくことは企業経営にとってプラスとはなりません。

そこで、必要なのが「指導」です。

指導とは、本人に改善の機会を与え、成長につなげるための対応。

社会人として「遅刻することは許されない」という気持ちはよくわかりますが、「なぜ遅刻を繰り返すのか」、「朝起きられない原因があるのではないか」と部下から話を聞き出すことも指導の一環と言えるでしょう。

指導をしてもなお改善されないときに登場するのが「懲戒処分」です。

懲戒処分は、職場の秩序を守るために行う制裁措置であり、就業規則に根拠が必要。

「懲戒」と「指導」は性質が違うということを理解していただく必要があります。

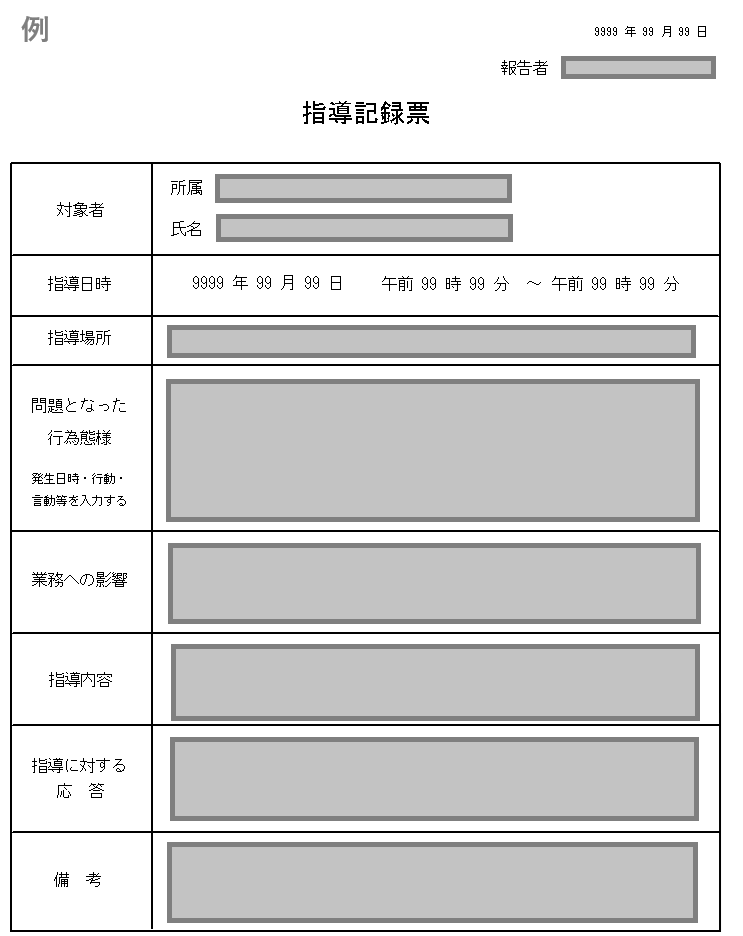

指導記録の重要性

とある企業の課長さんから、「なんども言っているけど改善されない」、「2年くらい言い続けている」と問題社員について相談を受けることがありました。

こちらから「いつ、どのような問題行為をしたのか」、「誰が、どんな指導をしたのか」と聞くと、明確な指導記録はなく、課長さんの頭の中の「記憶」のみでした。

これでは懲戒処分は難しいですね。口頭注意だけでは「注意したけど聞いてくれなかった」「そんな話は聞いていない」――こうした“言った・言わない”のトラブルは、現場では日常的に起こります。

たとえ1回ずつの指導は軽微なものであっても、積み重なれば大きな記録となり、懲戒処分の適正さを裏付けられる武器になります。

つまり、会社と指導した課長さんを守るための味方になります。

エクセルで構いませんので、以下のようなフォーマットを用意して、記録としておくことをお勧めします。

懲戒処分には就業規則への明記と適正な手続きが必要

違反行為があっても、就業規則に根拠がなければ処分できません。

使用者が労働者に対し、懲戒処分を行うためには、

①あらかじめ就業規則において、いかなる場合に懲戒処分がなされるかを示す「懲戒事由」と

どのような種別の懲戒処分がありうるかを示す「懲戒種別」を定めること

②その就業規則を周知する

の2点が必要となります。

また、実際の手続きにおいては、

③労働者の非違行為が懲戒事由に該当すること(懲戒処分の客観的合理性:労働契約法15条)

④選択した懲戒種別が、労働者の非違行為の内容、程度等を踏まえ、重きに失しないこと(社会的相当性:労働契約法15条)

⑤懲戒処分は、使用者の労働者に対する一方的な不利益処分なので、懲戒権の発動にあたっては適正な手続が要求されます。

労働基準法は労働者を保護するために生まれた法規ですので、労働者にとって制裁を与える「懲戒処分」は決して簡単にできるものではありません。

就業規則に明示すべきこと

就業規則はすべての従業員が安心して働くためのルールブックであり、組織の秩序を守るための備えでもあります。

懲戒処分を行うためには、以下の内容を必ず就業規則に明記する必要があります。

- 懲戒の種類(けん責・減給・出勤停止・諭旨解雇・懲戒解雇など)

- 適用事由(無断欠勤、ハラスメント、職務怠慢、情報漏洩 等)

- 手続き(弁明の機会、懲戒委員会の設置など)

- 不利益処分の二重適用禁止(同じ行為に二重処分しない)

★就業規則の基本について確認したい方はこれまでのコラムをご覧ください。

就業規則(例)

第○条(懲戒の種類)

従業員が次の各号に該当する場合は、その情状に応じて、次の懲戒処分を科することがある。

- けん責:始末書を提出させて将来を戒める。

- 減給:一回につき平均賃金の1日分の半額を超えない額、かつ総額で1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えない範囲で減額する。

- 出勤停止:一定期間、就業を禁止し、その間の賃金を支払わない。

- 諭旨解雇:一定の退職勧奨を行い、本人が応じない場合に解雇する。

- 懲戒解雇:予告なく即時に解雇する。ただし労基法第20条、第21条の規定に従う。

第○条(懲戒事由)

従業員が次の各号の一に該当した場合は、前条に定める懲戒処分を科することがある。

- 遅刻・早退・欠勤が多く、職務に著しい支障を及ぼしたとき。

- 正当な理由なく無断欠勤し、または会社の指示に従わなかったとき。

- 職務上の義務に違反し、または職場の秩序を乱したとき。

- 故意または重大な過失により会社に損害を与えたとき。

- セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント行為を行ったとき。

- 会社の名誉や信用を著しく傷つけたとき。

- 刑法その他法令に違反し、従業員としての適格性を欠くと認められるとき。

- その他、前各号に準じる不適切な行為があったとき。

第○条(懲戒手続)

- 懲戒処分は、情状、過去の勤務態度、同種事案に対する処分例等を総合的に考慮して決定する。

- 懲戒処分を科す場合は、事前に本人に弁明の機会を与える。

- 懲戒解雇または諭旨解雇を行う場合は、あらかじめ懲戒委員会(または人事部門)に諮問する。

懲戒事由と懲戒の種類の対応表(例)

①懲戒事由と懲戒種別をそれぞれ別個独立に定め、特に対応関係を定めない方法と、②懲戒解雇・諭旨解雇とそれ以外に分けて(2分類)、各分類で懲戒事由を定める方法、③懲戒事由と懲戒種別の対応関係を明確に定める方法等があります。

③懲戒事由と懲戒種別の対応表としては以下のようなものをイメージしていただければ構いませんが、あくまで目安と考えていただき、最終的には情状・再発性・本人の態度などを総合考慮することが必要です。

○:通常は該当処分を想定

△:事案の内容・回数・悪質性によって該当する場合あり

–:通常は適用しない

| 懲戒事由 | けん責 | 減給 | 出勤停止 | 諭旨解雇 | 懲戒解雇 |

|---|---|---|---|---|---|

| 遅刻・早退・欠勤が多く、職務に支障を及ぼしたとき | ○ | ○ | ○ | △ | – |

| 無断欠勤(数日以内) | ○ | ○ | ○ | △ | – |

| 無断欠勤が長期にわたり、業務に重大な支障を与えたとき | – | – | ○ | ○ | △ |

| 上司の指示に従わず、職場秩序を乱したとき | ○ | ○ | ○ | △ | – |

| 故意または重大な過失により会社に損害を与えたとき | – | ○ | ○ | ○ | △ |

| セクハラ・パワハラ等のハラスメント行為 | – | ○ | ○ | ○ | △ |

| 会社の名誉や信用を著しく傷つけたとき | – | – | ○ | ○ | △ |

| 刑法その他法令に違反し、従業員の適格性を欠くとき | – | – | – | ○ | ○ |

| 個人情報・患者情報の漏えい(医療・介護業界向け) | – | ○ | ○ | ○ | △~○ |

安心して働ける職場づくりのための「備え」を

懲戒処分は、感情的に行うものではなく、会社を守り、職場の秩序を維持するための大切な仕組みです。規則に沿った適切な対応を行うことで、従業員との無用なトラブルを防ぐことができます。経営者や管理職の皆さまが安心して判断できるよう、仕組みの整備を進めておくことが重要です。

特に就業規則への明示や日々の指導記録は、後から「言った・言わない」の争いを避けるうえで欠かせません。万一、処分に至ったとしても、その背景が客観的に示せれば、判断の正当性を説明することができます。

また、懲戒処分を検討する前に「本人への注意・指導で改善できないか」を丁寧に見極めることも大切です。処分は最後の手段であり、最初から厳罰を科すことが目的ではありません。

安心して働ける職場を守るためのルールとして、懲戒処分の仕組みを「備え」として整えておくことが、経営にも従業員にもプラスに働くのです。