“辞めなくてよかった”を実現する!治療と仕事の両立支援の実務と相談先

「午後は通院のためお休みします!」と年休を使って病院に通う、そんな経験をした方はたくさんいると思います。

年次有給休暇の取得は労働者の権利ですが、「午後から取得したい」や「1時間だけ早退したい」といった時間単位取得が認めれていない企業も多くあります。

一方、年次有給休暇とは別に『療養休暇』『病気休暇』などの独自の休暇制度を設けている企業もありますので、休暇制度の有無によって働きやすさは大きく変わりますね。

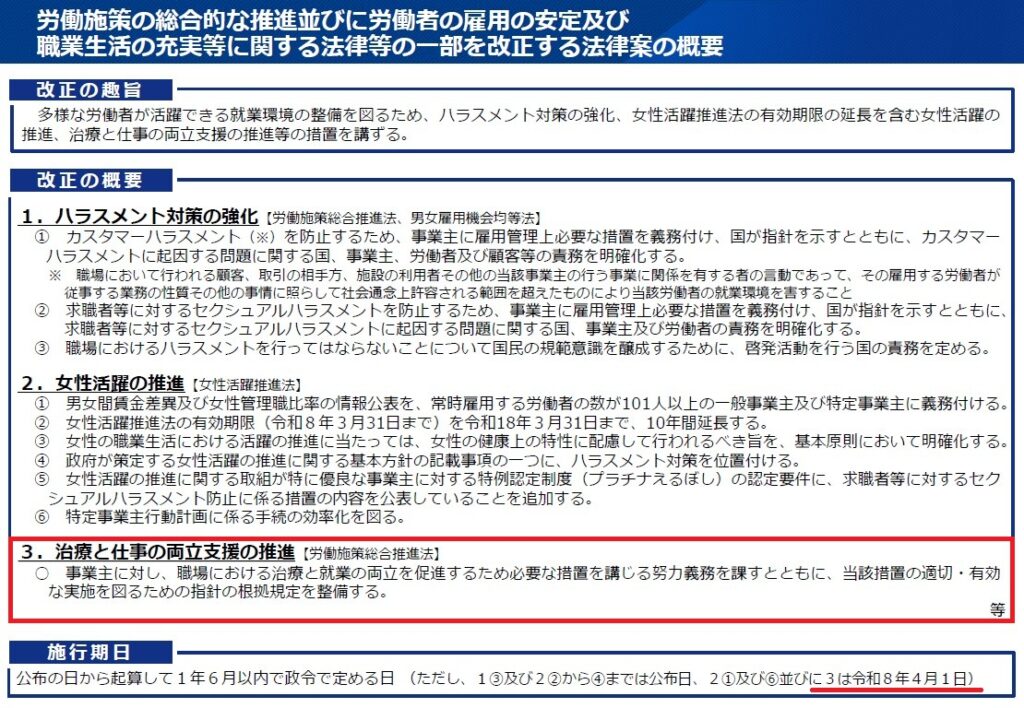

厚生労働省から第217回国会(令和7年常会)に提出された資料によると、労働施策総合推進法改正案の一部に『治療と仕事の両立支援』に関する内容が盛り込まれていました。

これによると、『事業主には職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じること』が努力義務として課せられことになります(令和8年4月1日施行予定)。

一部の企業においては、法改正よりも前から「治療と仕事の両立支援」には取り組んでいますが、多くの企業(特に中小企業)では積極的に取り組めていません。

法改正によって働くすべての方に「治療と仕事の両立支援」の必要性を知っていただき、経営者のみなさまには休暇制度の整備などを検討していただきたいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html

もしものとき、慌ててはいけません

「治療が必要になったので、仕事を辞めようかと考えています」

これは、実際に相談の現場でよく耳にする言葉です。

がんや糖尿病、うつ病など、長期の治療が必要な病気を抱えながらも、生活のために働き続けたいと願う人は少なくありません。

しかし、「職場に迷惑をかけたくない」「制度がよくわからない」「復職のタイミングが難しい」といった不安から、やむを得ず退職を選ぶ人も多いのが現実です。

でも、本当に辞めるしかないのでしょうか?

実は、制度や支援をうまく活用することで、働きながら治療を続けることは十分に可能です。

両立支援に使える主な制度

1.傷病手当金(健康保険)

病気やけがで働けなくなった場合、会社を休んでいても一定の収入を補償してくれる制度です。

- 対象:健康保険加入者(被保険者)で、業務外の病気・けがによる休業

- 支給額:標準報酬日額の約2/3(最長1年6か月) → 普段の収入のおおむね7割とお考えください

まずは、ご自身の会社に「療養休暇」「病気休暇」などの休暇制度があるか、就業規則などを確認してみてください。

また、これらの休暇が「有給か無給か」もあわせてご確認ください。

「有給休暇」でお休みしている場合は、休んでいても会社から給与が支給されるため、傷病手当金の対象とはなりません。

傷病手当金は休んでいて収入がないことに対する経済的な補償制度です。

2.休職制度・復職支援プラン(会社の就業規則)

企業によって休職の規程は異なりますが、多くの企業では一定期間、休職制度が設けられています。

- 「休職中の社会保険料負担はどうなるか」

- 「職場復帰時の面談やリハビリ勤務は可能か」

など、制度の有無だけでなく、実際に“どう運用されるか”がポイントです。

ご自身の会社ではいかがでしょうか。イントラネット、社内ポータルに規程や制度について詳しく記載されていることがあります。

もし、記載がないようであれば、人事・労務担当者に聞いてみることも良いでしょう。

3.治療と仕事の両立支援助成金(事業主向け)

助成金制度としては厚生労働省の人材確保等支援助成金、労働者健康安全機構の団体経由産業保健活動推進助成金があります。

これらは、企業が従業員の治療と仕事の両立を支援した場合に、一定額が支給されるものです。

- 制度導入のための整備費

- 両立支援プランの作成

- 復職支援面談の実施

社会保険労務士が支援計画を立てることで、スムーズに進むケースが多くあります。

ご興味のある方は当事務所までお問い合わせください。

相談先はどこ?

いざという時に相談できるところを知っておくことも大切なことです。

SNSの検索やコメントを鵜呑みにするのではなく、勇気をもって専門家に相談しましょう。

主治医

ご自身の病気について、もっとも身近な相談できる存在と思います。

治療と働き方の両立に関して、医学的な見地から助言をくれますので、まずは主治医に相談してみましょう。

とは言え、ご自身の会社の休暇制度や傷病手当金などの社会保険について詳しく相談できる医師は多くいません。

後述する両立支援コーディネーターや社会保険労務士にもご相談ください。

両立支援コーディネーター(医療機関・地域産業保健センター等)

両立支援コーディネーターとは、労働者健康安全機構が実施する治療と仕事の両立支援に関する専門的な研修を受けた方のことで、企業と医療の橋渡し役を担います。

例えば、「がん相談支援センター」を設置している医療機関であれば、両立支援コーディネーターの資格を有する看護師、保健師、社会福祉士などが配置されていることがあります。

また、医療機関以外に相談したいとお考えの方は、地域の産業保健総合支援センター(さんぽセンター)をご検討ください。

相談窓口には保健師や社会保険労務士などの相談員がいますので、治療と仕事の両立について相談することができます。

社会保険労務士(社労士)

職場での制度設計や就業規則の整備、助成金の申請など、「実務」の支援を得意とする専門家です。

従業員から相談を受けた経営者、人事・労務担当のみなさまは、ぜひ早めに社会保険労務士にご相談ください。

従業員に安心して働いてもらうために、少しでも早く行動することが大切です。

病気を理由に、キャリアを手放す必要はありません。

いざという時は冷静になれないこともあります。普段から「使える制度がある」ことを知ってください。

仕事を辞めずに、病気と立ち向かうのは簡単なことではありません。

もしあなたやあなたの周囲に、「治療を理由に退職を考えている人」がいたら、一度立ち止まって、制度や専門家の力を使う道を検討してみてください。

“辞めなくてよかった”と思えるように——